Studio

2

de l’Office national du

film

Dès

1949, on utilise à

l´Office national du film du

Canada (ONF) des magnétophones

pour alléger le matériel lors des

tournages. À

l´ONF, l´expérimentation

de la synchronisation entre la

caméra et le magnétophone dans

les années 1950 mènera au

cinéma direct un peu plus

tard. Les microphones sans fil

augmenteront l´autonomie. Une certaine

tradition

britannique, amenée

par le fondateur

John Grierson,

est présente dans les

premières années de l´ONF,

notamment dans les

secteurs techniques.

Le studio 2 de l´ONF

est construit en 1957 sur un

plancher flottant, pour une

insonorisation complète. Le secteur

français de l’ONF a

développé une

approche du son

davantage orientée

vers l´authenticité

plutôt que vers la

recherche d´effets.

Conception d´un studio

flottant à l´ONF (45´´) – Jackie Newell et

Jean-Pierre Joutel, enregistré en

2006

En

1967,

le projet Labyrinthes

du pavillon de l´Office national

du film, lors de l'exposition

universelle à Montréal, propose

des conceptions acoustiques

innovatrices. Une

certaine ambiophonie à l´origine du

procédé IMAX, avec une projection

sur des écrans atypiques, est

réalisée à partir d´un mixage

stéréophonique. Il était

encore courant de mixer en mono à

l´époque. L´enregistrement

multipiste est arrivé dès les

années 1950 dans le monde du

cinéma, à Montréal et ailleurs. On

utilise déjà 8 à 10 pistes en

1968.

Configuration

limitée

des consoles analogiques à

l´ONF à la fin des années

1960 (1´41´´) – Jean-Pierre

Joutel, enregistré en 2006

Technique de mixage du

temps des magnétophones à

ruban à l´ONF (1´03´´) – Jean-Pierre

Joutel, enregistré en 2006

Fragilité

de

la synchronisation avant l´ère

numérique et utilisation du

multipiste dans le monde du

cinéma avant les studios de

musique (1´35´´) – Jean-Pierre

Joutel, enregistré en 2006

En 1976, la

recherche de l'autonomie entre la

caméra et le magnétophone pour la

réalisation des films exigée par le

cinéma direct à l´Office national du

film du Canada a amené l'invention

d´un prototype du time code

par l´équipe technique de l'ONF. Ce

procédé de synchronisation du son à

l´image, fort utile dans les studios

de post-synchronisation, a été

utilisé pour le tournage du film

officiel des jeux olympiques de

Montréal.

Le studio 2

dispose actuellement d´une console

Solid State Logic (SSL)

entièrement automatisée de grande

valeur, permettant d´enregistrer

sur 200 pistes et de rappeler les

étapes précédentes à tout moment.

Des commandes permettent de mixer

n´importe quel son isolé et de le

spatialiser avec précision dans la

diffusion 5.1.

Nouvelle

console

SSL numérique à l´ONF (54´´) – Jean-Pierre

Joutel, enregistré en 2006

Console avec près de

200 pistes permettant de

rappeler des étapes

précédentes à l´ONF (1´27´´) – Jean-Pierre

Joutel, enregistré en 2006

Collaborateurs

:

À

la prise de son, Jos

Champagne est un pionnier

qui a inspiré plusieurs

professionnels du son, dont

Marcel Carrière, Esther

Auger, Serge Beauchemin,

Claude Beaugrand et Claude

Hazanavicius.

Au

mixage, Michel

Descombes,

ingénieur du son devenu

mixeur, a longtemps œuvré au

studio, ainsi que Louis

Hone. Descombes a été formé

chez RCA au

milieu des

années

1960. Il

deviendra un

des mixeurs de

film parmi les

plus respectés

à l´ONF, avec

Jean-Pierre

Joutel.

Des

musiciens

invités ou en

résidence à

l´ONF ont

beaucoup

expérimenté,

notamment

Alain Clavier

et Yves Daoust

de l´atelier

de création

sonore, et les

doyens Maurice

Blackburn,

Eldon Rathburn

et Normand

Roger.

Studio

6

Studio six avec un 16

pistes et renommée du technicien

Quentin Meek

(1´50´´) - Gilles Valiquette,

enregistré en 2006

Le studio

6 est un des

bons studios des années 1970. Il

dispose d´une console Neve. Dès

1970, ce lieu offre à sa clientèle

un magnétophone huit pistes.

Quelques bons techniciens ont fait

leur classe à cet endroit, dont Ian

Terry et Nelson Vipond. Fondé par

l´américain Chuck Grey, le studio a

élu domicile au 1180 rue

Saint-Antoine et au coin de McGill

College et Sainte-Catherine.

Proposant d´abord à la fin des

années 1960 un équipement peu

sophistiqué, le propriétaire a

investi pour acquérir une bonne

console et un magnétophone

16 pistes. C´était un

excellent technicien mais avec un

intérêt moins prononcé pour la

réalisation musicale. Il s´est

spécialisé en dessin technique

d´équipement de studio et travaille

maintenant pour le studio mobile de

Guy Charbonneau à Los Angles.

Quentin Meek, son partenaire,

possède des qualités de technicien

et de réalisateur. Les Séguin,

Gilles Valiquette, Jacques Michel,

Octobre et Harmonium profiteront de

son savoir-faire. Valiquette

notamment prend un soin particulier

à faire sonner ses enregistrements

avec la même énergie rock que les

productions anglo-saxonnes. Des

essais de compressions et de

relations des plans sonores sont

faits en studio pour simuler les

paramètres de diffusion de stations radiophoniques

rock tel que CHOM. L´album

n´est plus pensé en fonction d´une

compilation de succès, mais selon

des concepts sonores, artistiques et

graphiques qui font un tout. C´est

l´âge d´or du 33 tours.

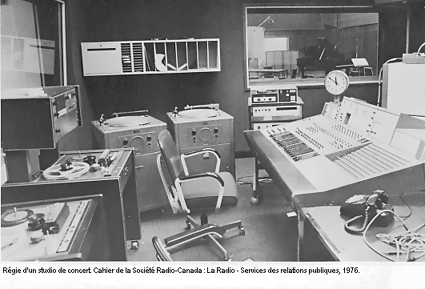

Studio

12 de Radio-Canada (et anciens

studios)

Studio et

régie de Radio-Canada, 1976

Modification des

studios à Radio-Canada et

intégration d´une acoustique

variable (1´15´´) – Alain Chénier,

enregistré en 2006

Depuis

les années 1960, le secteur

français de Radio-Canada développe

un service d´enregistrement sonore

avec des installations et des

équipements plus professionnels.

Avant ces années, les

enregistrements étaient faits

davantage dans un esprit de

reportage. Les premiers disques de

Radio-Canada International

sont enregistrés à Toronto.

Toutefois, Radio-Canada a beaucoup

appuyé les réalisations de Select.

Avant les années 1970, des studios

plus modestes ont été aménagés

pour la musique, mais davantage

dans un but de diffusion pour la

radio (sur

le boulevard René-Lévesque, près

de l´hôtel Sheraton) et la

télévision (à

la Cité du Havre). Le

réalisateur André Clerk a contribué

à former plusieurs preneurs de son à

Radio-Canada, dont Jean-Pierre

Loiselle. Une

expertise en enregistrement en

direct sur les lieux des

concerts et en studio s´est

développée.

Un des des pionniers de

l'enregistrement de la musique

classique au Québec est sans aucun

doute Gilles Poirier, qui a

travaillé à Radio-Canada et a

monté un catalogue inédit à partir

de 1978 (Société Nouvelle

d'Enregistrement). Il a enseigné

la prise de son au collège du

Vieux-Montréal dès la naissance

des cégeps vers 1968. Les

étudiants avaient accès aux

équipements et studios de

Radio-Canada à la Cité du Havre,

dont un magnétophone huit

pistes.

Le studio 12

original a été construit en 1973

en même temps que la tour de

Radio-Canada à l´est du

centre-ville de Montréal. En 1997,

le studio a été fermé pendant 18

mois pour des rénovations

majeures. Avant les rénovations du

studio 12, un autre studio, le

studio 13, a servi à

l´enregistrement de la musique

populaire qui requiert une

acoustique neutre. Ce grand studio

a bénéficié d´un investissement de

2.5 millions de dollars. Il est

doté d´une acoustique avec des

panneaux à positions variables

(modifiant la réverbération de

0.5 à 1.7 seconde) et de

murs irréguliers éliminant les

foyers de réflexions des hautes

fréquences. Le nouveau studio 12 a

gagné en polyvalence, permettant

d´enregistrer aussi bien un

soliste qu´un orchestre

symphonique. La console analogique

et partiellement numérique de ce

studio est une Amek 9098 dessinée

par Rupert Neve. Radio-Canada

dispose d´un choix impressionnant

de microphones acquis au fil des

ans, dont certains microphones à

ruban des années 1950

particulièrement rares.

Acoustique du

studio 12 de Radio-Canada

(1´00´´) – Jean-Pierre

Loiselle, enregistré en 2006

Description de la

console Amek à Radio-Canada (1´12´´) – Jean-Pierre

Loiselle, enregistré en 2006

Conservation

des micros à ruban à

Radio-Canada

(1´07´´) – Jean-Pierre

Loiselle, enregistré en 2006

Studio

270

Studio

270, 2006

Évolution du studio

270 (1´45´´) –Robert

Langlois, enregistré en 2006

Console analogique

conçue par un agent secret

utilisée à la BBC et au studio

270 (2´00´´) – Robert

Langlois, enregistré en 2006

Robert

Langlois fonde le studio 270 en

1986, dans un sous-sol à

Outremont. D´abord fréquenté par

des artistes de musique actuelle,

ce studio acquiert une réputation

enviable auprès des musiciens

privilégiant une démarche

expérimentale. Ce genre de studio

offre une alternative moins

coûteuse, laissant aux musiciens

le temps et l´occasion d´explorer.

Les techniciens doivent faire

preuve d´ingéniosité. Depuis

le déménagement du studio dans un

local plus spacieux sur le Plateau

Mont-Royal, ce créneau se

développe et attire les artisans

de la musique alternative

populaire et du jazz. L´acoustique

soignée, l´heureux mélange

d´équipement analogique et

numérique, et l´expérience de

Robert Langlois et de Bernard

Grenon confèrent une personnalité

particulière à ce

studio.

Combinaison

du

monde analogique et

numérique

(1´45´´) – Bernard

Grenon et Robert

Langlois, enregistré

en 2006

Studio

communautaire du collectif

Ondes de choc

et

Studio

du Sonographe

Entre

1975 et 1990, des

regroupements de musiciens tels que

Conventum, Ambiances magnétiques, le

Sonographe (branche du Vidéographe)

et Lunatic Asylum / Ondes de choc

ont uni leurs forces afin de

démocratiser l´accès aux studios et

d´enregistrer des musiques plus

spécialisées. Certains, tels Lunatic

Asylum et le Sonographe,

fonctionnent à la manière d'un

studio communautaire, enregistrant

des artistes émergents de la scène

alternative, dont Michel Faubert,

Marie Savard et Camel Clutch. Le

catalogue du Sonographe contient

des oeuvres de musique

traditionnelle, de contes, de

poésies, de chanson et de jazz.

Le réseau de distribution des

productions de ces studios étant

alternatif, le format cassette

est privilégié.

Ce

phénomène a vu le jour en

musique alternative et en

musique actuelle. La philosophie

du «Do It Yourself» a influencé

l'avènement de l'autoproduction,

de l'enregistrement à la mise en

marché.

À Montréal, cette

attitude de responsabilisation

du milieu de la musique

alternative a d'abord été

adoptée dans le milieu

anglophone, en 1976 environ,

puis cinq ans plus tard dans le

milieu francophone. Le matériel d'occasion

plus abordable, favorise

l´émergence de plusieurs studios

indépendants ainsi qu´une

bonne accessibilité des studios.

Cette attitude de

responsabilisation du milieu de

la musique alternative a été

adoptée à Montréal d'abord dans

le milieu anglophone en 1976

environ, puis 5 ans plus tard

dans le milieu francophone. Le

matériel d'occasion étant plus

abordable, cela favorise

l´émergence de plusieurs studios

indépendants à Montréal ainsi

qu´une bonne accessibilité des

studios.

Historique des

magnétophones multipistes

abordables pour les studios

indépendants (1´53´´) – Robert

Langlois, enregistré en 2006

Le fonds relatant

des activités de

production de l'atelier de

création sonore du Vidéographe,

appelé le Sonographe, est

conservé à la Phonothèque

québécoise. Jean-Jacques

Leduc, cinéaste

et membre fondateur du

Sonographe, a agi à titre de

preneur de son. Cet atelier,

qui fait figure de précurseur, a

été en

opération dans les années 1970

et 1980.

Studio

d´André

Perry à

Morin Heights et celui à

Montréal (Son Québec)

Début

fulgurant

d´André Perry et première

mondiale (1´20´´) – Ian Terry,

enregistré en 2006

Studio d´André Perry à

Brossard et description de sa

première console (2´12´´) – David P.

Leonard, enregistré en 2006

Historique des studios d´André

Perry

:

Au début

des années 1970, André

Perry, délaissant

son sous-sol de banlieue à

Brossard, inaugure

le studio Son

Québec (parfois appelé l´Église) dans une

église près du carré Amherst. En 1970, à

Brossard, il

dispose déjà d´un magnétophone 16

pistes, utilisé pour enregistrer le

groupe canadien The Bells. Il a

travaillé brièvement pour RCA en

début de carrière. Son approche est

plus systématique que celle de la

concurrence, privilégiant une

console de grande qualité. Lui-même

batteur de jazz, il comprend bien

les besoins des musiciens. Homme

d´affaires avisé, persuasif et

animé, brillant gestionnaire et

visionnaire, il a réussi à bâtir un

petit empire, grâce à la publicité

et à la notoriété que lui apporte

l´enregistrement qu´il fait avec

John Lennon, lors du bed-in avec

Yoko Ono en 1969 à Montréal. Selon

une entrevue accordée à la revue

Beatlology Magazine (par

Andrew Croft) en 2001, Perry raconte

qu´il a utilisé pour cette session

un simple magnétophone Ampex

quatre pistes loué chez RCA, avec

quatre microphones. Son propre

équipement était utilisé à la Place

des arts pour l´opéra rock Tommy. Un

magnétophone huit pistes a

toutefois été utilisé en

post-production.

Habitant

au-dessus de son studio, il voit à

tout. Omniprésent dans toutes les

étapes de production, il engage les

meilleurs techniciens, assurant un

contrôle serré de la qualité. L´aide

de

sa conjointe, Yael Brandeis, a

été déterminante. Il

a établi des normes de niveau

international, ce qui a inspiré les

grands studios montréalais, dont

Tempo, Piccolo, Marko, Victor et

plusieurs autres. En quelques années

d´opération, il a acquis des

équipements de studio qui non

seulement rivalisent avec ceux

utilisés chez la multinationale RCA,

mais devancent tous les

compétiteurs. C´est

le

premier studio au monde à disposer,

à partir de 1972, de deux

magnétophones 16 pistes synchronisés

à partir d´un contrôleur. Deux

pistes étant réservées à la

synchronisation, les musiciens

disposent ainsi de 30 pistes.

En

1970, la p arution

de l´album Jaune de

Jean-Pierre Ferland marque un

tournant dans l’histoire de la

chanson au Québec, par la qualité

des arrangements et de la production

artistique. Galvanisé par les

Beatles et Robert Charlebois, le

chansonnier s´entoure du musicien

Michel Robidoux et du réalisateur

André Perry pour concocter un

album-concept. Premier disque au

Québec à avoir été fait avec un

magnétophone 16 pistes, il a été

réalisé en huit ou neuf mois.

Auparavant, la réalisation d'un

disque au Québec s'effectuait en

quelques heures, ou au plus,

quelques jours.

Le studio de Perry sur

Amherst ne disposait pas d´une

acoustique aussi soignée que celle

du studio Tempo, ce qu´il corrigera

avec le studio

de Morin Heights, en 1974.

Ce perfectionniste décide de

s’installer en région rurale afin de

minimiser les coûts

d’insonorisation, préférant plutôt investir

dans l´équipement et dans la qualité

acoustique de la salle

d´enregistrement. Ce qui le motive

aussi, c´est d´offrir aux musiciens

un climat de travail agréable et

naturel. La première console est une

Trident. Ensuite, Perry acquiert une

console Solid State Logic (SSL) de

grande valeur, la première au Canada

et possiblement en Amérique du Nord.

L´Office national du film à Montréal

en possède une. Son service à la

clientèle, son sens des affaires, et

sa propension à prévenir les

problèmes techniques grâce à un

entretien méthodique des

équipements, lui permettent

d´attirer les plus grands noms de

la musique populaire anglo-saxonne.

Acquisition d´une

console SSL et vision de Perry

au moment de monter son studio

à Morin Heights

(1´39´´) – David P. Leonard,

enregistré en 2006

Normes de

qualité du service et de

maintenance chez Perry

(1´26´´) – David P. Leonard,

enregistré en 2006

Vers

1980, Perry acquiert l'une des

premières console de mixage

automatique avec 48 pistes, afin

de répondre aux exigences élevées

des clients tels David Bowie, Cat

Stevens, The Police… Daniel Lanois

suivra ses traces. Au milieu des

années 1980, le studio de Perry

devint aussi un complexe de

production vidéo et de

post-production de films, tendance

qui sera suivi par plusieurs

grands studios de Montréal.

En 1991, Marko acquiert

l´ancien studio d´André Perry à

Montréal (Son Québec) sur Amherst.

Collaborateurs :

Plusieurs

ingénieurs

du

son montréalais renommés ont

travaillé chez Perry.

Michel

Éthier

a été le premier québécois à

recevoir un Juno. Il a travaillé

chez RCA, chez Perry et chez

Tempo, développant une

réputation de rapidité et

d´efficacité. Michel Lachance

est un des premiers preneurs de

son engagé par André Perry dans

son premier studio. Il a aussi

travaillé chez Stereo Sound.

Doté d´une grande sensibilité

musicale, il est devenu chef

ingénieur pour le studio Tempo,

puis réalisateur. Il a concocté

pendant plus d´un an l´un des

albums les plus peaufinés de

l´histoire du disque au Québec,

l´Heptade d´Harmonium.

Ian Terry a été engagé par André

Perry pour transférer ses

équipements de Brossard à

l´Église. Par la suite, il a été

assistant de Michel Lachance au

même studio. Il s´est joint à

l´équipe de Tempo. Il a enregistré

et réalisé plusieurs albums de

musiciens d´ici. D´origine

britannique, Paul Northfield a

travaillé pour André Perry à

Brossard et à l´Église.

Nick

Blagona a travaillé à Morin

Heights, notamment pour The

Police.

Studio

de

Herbert Berliner

Voir Studios

de

RCA Victor

Le

père d´Herbert

Berliner,

Emile

(inventeur du

disque plat

notamment), s’installe

à Montréal en 1899, sur la rue de

l’Aqueduc (Lucien L’Allier).

L’usine dispose à ses débuts

d’un équipement minimal,

constitué de quelques presses de

disques. Cette entreprise

commercialise en 1900 les premiers

enregistrements sur disque

fabriqués au Canada, dont le

diamètre est de 18 cm (7 po). Les

activités de pressage et de

distribution étant florissantes,

l’usine de Montréal prend un essor

dès 1903, avec l’apparition de la

Victor Talking Machine.

En

1903, le premier studio

d’enregistrement ouvre ses

portes à Montréal sur la rue Peel,

sous l’initiative

d’Herbert Berliner, fils

d’Emile Berliner. L’aventure dure

un an. Les premiers artistes

enregistrés à Montréal sont

d’origine française : Henri Cartal

et Fertinel, de l’école du

vaudeville (répertoire grivois).

L. Loiseau et Joseph Saucier

furent parmi les premiers artistes

québécois à enregistrer des

disques, notamment La

Marseillaise, enregistrement

entièrement fait au Canada, en

1904. La plupart des artistes

canadiens enregistraient à

l’extérieur du pays, dont Emma

Albani et Henry Burr. Ces

interprètes se devaient d’être

polyvalents : folklore, opérette,

musique de salon, chant

patriotique, musique sacrée,

romances.

Devant les succès de la

petite entreprise de Berliner à

Montréal, une compagnie est

constituée en 1904 : la Berliner

Gramophone Company of Canada. Il s’agit en

fait d’une nouvelle charte de la

même compagnie. Herbert Berliner devint

un des actionnaires. La

Berliner Gramophone Company of

Canada achète en 1906 un terrain

au coin des rues Lenoir et

Saint-Antoine, dans le but de

construire une nouvelle usine.

Le rythme de

croissance est

impressionnant. En 1914, la

Berliner Gramophone Company of

Canada engage 150 employés à

Montréal. La compagnie domine

le marché canadien de

l’industrie du disque. Sa

production d’appareils et de

produits en 1917 augmentera de

217%, ne suffisant plus à la

demande.

Herbert

Berliner

crée en 1916 une série sur

l’étiquette His Master’s Voice.

Celle-ci est

consacrée aux artistes

canadien-français dont

Hector Pellerin, Paul Dufault, le

professeur Ladébauche, Henri

Prieur, André Descart, José

Delaquerrière, Arthur- Joseph

Boulay et Charles Dalberty. De la

musique instrumentale, classique

et populaire, est aussi

publiée : Henri Miro, Raoul

Duquette, Albert Chamberland,

Willie Eckstein, Harry Thomas et

l’ensemble de Montréal Venetian

Garden.

Herbert Berliner aurait même

enregistré George Gershwin, jeune

pianiste substitut appelé alors

Lew Gershwin.

Herbert

Berliner

fonde la Compo Company en

1918 à Lachine, afin

de presser les disques des

concurrents faisant affaire à

Montréal. Une première entente est

conclue avec Phonola (première

compagnie

de disques canadienne devenue

allemande). Puis, dès 1919, un

accord est signé avec Gennett de

la compagnie Starr Piano

Company. Plus

tard, les compagnies Banner,

Regal, Domino, Crown, Royal,

Sterling, Melotone, Lucky Strike,

Brunswick et Decca feront presser

leurs disques chez Compo.

L’enregistrement des matrices

était réalisé à l’étranger, mais

parfois à Montréal. Compo produit ses

propres disques Apex, Radia-Tone,

Sun, et à partir de 1923, des disques

de jazz pour le marché noir

américain de marque Ajax. Certains

disques 78 tours gravés à Montréal

comportaient environ 20% plus de

sillons, préfigurant de façon

modeste le disque à plus longue

durée.

Roméo

Beaudry,

directeur de la section

française de la Starr Company of

Canada, qui produit le plus

grand nombre de disques

québécois en 1924,

octroie à Herbert

Berliner, en

1919, le contrat de pressage de

toute la production de disques

Gennett à partir de matrices

faites aux États-Unis. En

1920, Beaudry

poursuit des activités de

producteur pour l´étiquette

Gennett sur

le boulevard Saint-Laurent à

Montréal. Il

enregistre au studio

d'enregistrement d'Herbert

Berliner plusieurs artistes dont

Hector Pellerin, Isidore Soucy,

Ovila Légaré, Alexandre

Desmarteaux et surtout Mary

Travers, connue sous le nom de

La Bolduc.

Dès

1921,

Herbert Berliner fait concurrence à

son frère Edgar. Il lui

ravit les meilleurs professionnels

et les engage chez Compo, dont Henri

Miro, directeur musical, Elmer

Avery, ingénieur du son et Walter B.

Rogers, compositeur et ingénieur du

son de la Victor. Cette

nouvelle équipe dispose d´un studio

d'enregistrement sur la

rue Metcalfe. C´est dans ce studio

que seront

enregistrés les

nouveaux disques Starr pour le

marché local.

Herbert Berliner baisse les

prix de ses disques Apex depuis

quelques temps, ce qui est un des

facteurs, mais pas le seul,

poussant son frère Edgar à vendre la

nouvelle usine Berliner et sa filiale His

Master’s Voice à la

compagnie Victor Talking Machine

en 1924; Edgar

Berliner en acquiert une part

importante et devient président. 50 %

des parts appartenaient déjà à la

Victor, ce qui laisse à penser qu'il

y a d'autres raisons à cette vente.

La même année, Herbert

Berliner

fonde la maison de disque Sun à

Toronto, appelée plus tard Apex.

L'instauration d'une industrie

canadienne du disque encourage la

réalisation de quelques

nouveaux

enregistrements à Montréal

et

à Toronto.

Avant

qu’Herbert Berliner ne fonde

Compo, la compagnie Victor n´apprécie guère

l’essor des disques canadiens, au

détriment de ceux pressés aux

États-Unis. Herbert

Berliner

s’associe avec la Starr et

d’autres petites compagnies pour

contrer l’attitude de monopole de

la Victor. Celle-ci perd ses

procès. Les revendeurs bénéficient

d’une liberté d’approvisionnement

et de fixation des prix.

Herbert Berliner et Roméo Beaudry

publient près de 100

enregistrements d’artistes

francophones en 1927, 10 fois plus

que son concurrent Victor-HMV.

Beaudry adapte en français des

succès américains, pratique qui

traversera le siècle.

Emile Berliner

meurt à Washington en 1929. Il était également

inventeur des tuiles acoustiques

pour amortir le son des salles et

des studios trop réverbérants.

John

Bradley, successivement preneur

de son au studio

Layton Brothers en 1948 et responsable

du

matriçage (mastering)

chez Compo à Lachine puis chez

London à Montréal, a travaillé

auparavant pour les fils de

Berliner dans les années 1930.

En

1951,

Herbert

Berliner

vend Compo à Decca. C´est la

fin d´une époque.

Studio

de

l´Institut Trebas

à Montréal

Studio

de l'Institut Trebas,

2006

David P. Leonard et Nelson Vipond,

ingénieur du son et professeur

Conception acoustique

des studios Saint-Charles et

Trebas (55´´) – David P.

Leonard, enregistré en 2006

David

P. Leonard, directeur de l´Institut

Trebas, a

connu diverses expériences dans le

milieu. Il a mis sur pied un petit

studio (Leonard studio) au début

des années 1960. Il a travaillé à New

York dans l´un des premiers

studios où l´enregistrement

multipiste est utilisé de façon

professionnelle. Il sera le premier à

importer cette technologie au

Canada.

En

1979, l´Institut Trebas

est fondé. Quelques collèges de

cette entreprise apparaissent au

Canada. Longtemps

installé au Vieux-Montréal, le

collège, maintenant sur la rue

Sherbrooke, dispose d´un

studio conçu par l´acousticien

Serge Melançon, qui a travaillé

au Lincoln Center et aussi conçu

le studio Saint-Charles. Le

studio est prioritairement

utilisé pour les activités

pédagogiques. Le

programme vise à former des

jeunes voulant acquérir

les outils pour oeuvrer

dans le milieu du son

(en musique, cinéma et

multimédia).

Nelson

Vipond,

qui a travaillé notamment au

Studio 6, y enseigne. Émile

Lépine, graveur, a aussi enseigné

ce métier chez Trebas.

Studio

de l´Université McGill

Dans les

années 1980, des collèges techniques

consacrés à l´enseignement des

métiers reliés à l´enregistrement

sonore, tels que Trebas et

MusiTechnic apparaissent à Montréal.

D´autres cégeps emboîteront le pas.

Le premier programme de maîtrise en

enregistrement sonore au Canada est

créé à l'Université McGill. La

compagnie réputée de microphone

Bruël & Koer (acquise par Danish

Pro Audio) a acheté un principe

développé à l'Université McGill. Il

s´agit de réflecteurs en forme de

balle mis au bout des microphones

qui, selon le diamètre, accentue une

bande de fréquences donnée. La

formation à cette université met

l´accent sur l´expérimentation, la

formation auditive (dont un cours de

solfège des timbres conçu par René

Quesnel) et les connaissances

techniques. Les studios des facultés

de musique ne servent pas qu´à

enregistrer les musiciens en jazz et

en musique classique. Certains

groupes de la musique alternative

montréalaise font des

enregistrements dans les périodes

non utilisées, ce qui permet à

l´équipe technique et aux musiciens

d´expérimenter à peu de frais le

travail en studio. Johanne Goyette,

responsable de la maison de musique

classique ATMA, a eu sa formation en

prise de son à l'Université McGill.

Brad Michael fut son mentor. La

prise de son acoustique demande

intuition, sens analytique, oreille

artistique, dosage entre le son

direct (intelligibilité) et le son

réverbérant (ambiance) et

concentration. Ce type de prise est

privilégie non seulement en musique

classique mais aussi parfois en

jazz, folk et chanson intimiste. Carl

Talbot, ingénieur du son pour

Analekta notamment, a aussi étudié à

l´Université McGill, de même que les

trois associés

du

studio Saint-Urbain, dont le doyen

André White qui y a enseigné.

Cours

de

solfège timbral et de

distinction des acoustiques à

l´Université McGill – (1´00´´) – Hendrick

Hassert et Paul Johnston, enregistré en 2006

Réflecteurs

vissés

à des microphones pour

équilibrer naturellement les

divers registres de

fréquences (1´04´´) – Jean-Pierre

Loiselle, enregistré en 2006

Studio

du collège MusiTechnic

Laboratoires

du collège MusiTechnic, 2006

Prémisses

à

la fondation du collège

Musitechnic (59´´)

- Gilles Valiquette, enregistré en

2006

Premier studio

avec une intégration

systématique de l´informatique

à Montréal (1´58´´)

- Gilles Valiquette, enregistré en

2006

Gilles

Valiquette

innove en concert et en studio,

en utilisant des technologies à

la fine pointe à l´époque. Ces

expériences amèneront Valiquette

à fonder le premier studio avec

une intégration systématique

de l´informatique au

Québec.

Quand l´industrie locale a

compris le potentiel de ces

nouveaux outils, Valiquette

a

troqué ses fonctions de

propriétaire de studio pour

celles de consultant en

informatique musicale, puis de

concepteur d´un programme de

formation dans le domaine,

embryon du collège MusiTechnic.

Ce collège est fondé en 1987.

Installé

sur le boulevard de Maisonneuve,

le collège dispose d´un studio

conçu pour le mixage en 5.1. Le

studio est prioritairement

utilisé pour les activités

pédagogiques. La clientèle des

débuts était surtout constituée

de professionnels et de

musiciens voulant se

perfectionner. Maintenant, la clientèle

se compose de jeunes voulant

acquérir les outils pour

oeuvrer dans le milieu du

son (en musique, cinéma et

multimédia).

Studio

Karisma

Le studio Karisma est fondé

vers 1989 par Stéphane Morency,

sonorisateur expérimenté

anciennement du studio Pélo, et par

Marcel Gouin, du studio installé au

Spectrum. Auparavant, ce studio fut

une salle de répétition. Les

rénovations se sont succédées. Comme

dans le cas de plusieurs studios

renommés, plusieurs tests sont faits

périodiquement pour améliorer les

constituantes de la chaîne

d´enregistrement : conductivité

des câbles, taux d´échantillonnage

et résolution de plus en plus élevé,

atteignant 384K en 24 bits,

amélioration de l´acoustique,

emplacement des micros dans la salle

d´enregistrement et des sources dans

la salle de matriçage (mastering).

Des nouveaux services émergent pour

contrer l´arrivée des studios

domestiques : une salle de matriçage

avec des équipements de pointe, est

ouverte aux musiciens, afin de

compléter et d´améliorer une session

amorcée ailleurs. Karisma

offre désormais quatre

studios à sa

clientèle.

Description des

équipements pour la nouvelle

salle de matriçage (mastering)

chez Karisma (49´´) – Stéphane

Morency, enregistré en 2006

Studio

La Majeure

Au

milieu des années 1980, le studio

d'André Perry devint aussi un

complexe de production vidéo et de

post-production de films, tendance

qui sera suivi par plusieurs

grands studios de Montréal. Le

Studio La Majeure au centre-ville

de Montréal, opéré par le preneur

de son Luc Fontaine, s´est

spécialisé dans ce créneau,

délaissant les productions

musicales

Studio

Layton

À la fin des années 1940, le studio

Layton Brothers, au 1170 de la rue

Sainte-Catherine Ouest, offre aux

musiciens l'alternative

moins

coûteuse

de graver les enregistrements

directement sur le disque.

L´ingénieur de ce studio, John

Bradley, devient responsable du

matriçage (mastering) chez

Compo à Lachine puis chez London à

Montréal. Il acquiert à New

York un

magnétophone Ampex, en même temps

que Jean-Marc Audet. Bradley avait

travaillé auparavant pour les fils

de Berliner dans les années 1930.

La

maison Layton existe encore. On y vend

du matériel audio.

Studio

Leonard

Historique du studio

Leonard et renouveau des

productions anglophones au

Québec

(1´15´´) – David P. Leonard,

enregistré en 2006

Au

début des années 1960, David

P. Leonard, directeur de

l´institut Trebas, ouvre un petit

studio (Leonard studio) avec un

magnétophone Ampex acheté à New

York, offrant une alternative

moins coûteuse aux musiciens, avec

un équipement moins professionnel

que celui des grands studios. Il a

aussi fondé l´étiquette Monticana,

tout en enregistrant parfois pour

London, RCA et Columbia, des

productions de moindre envergure

d´une facture plus risquée. Avec

l´exemple de la compagnie Sun, les

multinationales s´aperçoivent

qu´il est parfois rentable

d´enregistrer à l´extérieur de

leurs grands studios. David P.

Leonard travaille dans un des

premiers studios à New York où

l´enregistrement multipiste est

utilisé de façon professionnelle

(magnétophone de trois ou quatre

pistes). Il sera aussi le premier

à importer cette technologie au

Canada. Les

studios indépendants émergent pour

répondre à une approche plus

personnalisée et innovatrice.

Studio

Marko

Voir Studios

de

RCA

Victor

Studio

Marko, 2006

Jean-Marc

Audet,

ancien employé de CKAC, fonde en

1948 le studio Marko, au coin de

Sainte-Catherine et de la Montagne.

L´endroit peut accueillir

un

orchestre. Auparavant, Audet

opérait avec un studio mobile. Il

s´était procuré un des premiers

magnétophones à Montréal. Il s´est

spécialisé par la

suite dans les

enregistrements de publicité.

Méthode

d´enregistrement en direct des

publicités radiophoniques chez

Marko (54´´) – Martin Cazes,

enregistré en 2006

Marko est déménagé ensuite sur la

rue La Gauchetière en 1967, dans un

des premiers studios privés à

bénéficier d´un immeuble conçu spécifiquement pour

l´enregistrement (insonorisation

intégrale des bruits de l´extérieur

et bonne acoustique à l´intérieur).

RCA, devant répondre à des besoins

grandissants, avait antérieurement

construit ce studio selon ses normes

(les plans étaient reproduits un peu

partout dans le monde). Des conques

convexes, similaires à celles du

studio Victor, sont encore

présentes. Félix Leclerc a

enregistré chez

Marko un de

ses premiers disques, Le P´tit

train du Nord. Les

grands studios tels que Marko,

Stereo Sound et RCA possédent

des chambres d´écho naturelles

et des graveurs de disques onéreux.

Les

petits studios doivent accomplir

la post-production chez ces

grands joueurs ou chez Sound

Scription Service.

Au

milieu des années 1980, Marko

se lance dans la

production vidéo et la

post-production de films. Serge

Lacroix, chef ingénieur du son

au studio Marko, acquiert en 1986

environ le premier

système numérique

d´enregistrement fonctionnel à

Montréal, soit le système Opus

huit pistes qui se vendait

environ 250,000$ à l´époque.

Changement de vocation

de quelques grands studios à

Montréal (1´41´´) – Martin Cazes,

enregistré en 2006

Acquisition du système

numérique Opus chez Marko (34´´) – Martin Cazes,

enregistré en 2006

En

1991, Hans Peter

Strobl, mixeur et ingénieur du son

au studio Marko, a intégré un

nouveau système de montage sonore

et de post-production pour le

cinéma pour remplacer l´ancien

système analogique et le travail

sur ruban. Le montage sur vidéo et

le système numérique appliqué

intégralement plus tard ont

grandement amélioré les services

en terme de rapidité et de

flexibilité. Pour offrir ces

nouveaux services, Marko a acquis

l´ancien studio d´André Perry à

Montréal (Son Québec) sur Amherst.

Studio

Piccolo, années 2000

Historique des

équipements au studio Piccolo

(1´04´´) – Dominique Messier,

enregistré en 2006

Le

studio Piccolo est créé en 1975.

Comme plusieurs indépendants,

l´entreprise commence avec un

magnétophone quatre pistes, puis

acquiert des équipements de plus en

plus professionnels.

L´enregistrement 24 pistes est

répandu dans les grands studios. Il

en coûte entre 45,000$ et 70,000$ à

l´époque pour acquérir ce

magnétophone qui deviendra

accessible aux petits studios plus

tard. De nouvelles compagnies

offrent des consoles et

magnétophones à prix plus

accessibles, permettant l´émergence

de studios indépendants.

L´investissement est encore élevé,

soit quelques centaines de milliers

de dollars. Le tarif demandé aux

musiciens est évalué en conséquence,

oscillant entre 100 et 250$ de

l´heure. Les meilleurs studios se

développeront pour enfin se

convertir à la technologie numérique

et atteindre parfois des offres de

services de niveau international.

Studio

Piccolo, années 2000

Les

plus grands studios offrent de

grandes salles avec une acoustique

de grande qualité. Piccolo

fait partie de cette catégorie, avec

ses cinq studios, en plus des

services de studio mobile.

Studio

Saint-Charles

Conception acoustique

des studios Saint-Charles et

Trebas (55´´) – David P.

Leonard, enregistré en 2006

Dans les

années 1970, les studios

indépendants émergent, devenant de

plus en plus professionnels et

compétitifs. L´acousticien Serge

Melançon, qui a travaillé au Lincoln

Center, a conçu le studio

Saint-Charles, en banlieue de

Montréal (Longueuil). Ce studio

fondé par le preneur de son Pierre

Tessier, jouit d´un bon équipement

et d´une bonne acoustique naturelle.

Plusieurs enregistrements de l´âge

d´or de la chanson québécoise ont

été enregistrés à ce grand studio

qui peut accueillir plus de 40

musiciens. Plusieurs

expérimentations ont également été

menées à cet endroit. Pierre

Tessier a œuvré auparavant chez Stereo

Sound.

Studio

Saint-Urbain

Type de prise de son

selon le contexte et

appréciation de l´ambiance

acoutique naturelle (1´12´´) – Hendrick

Hassert, enregistré en 2006

Transformation du

rôle de la console et

prédominance du rôle de

l´ordinateur et des

convertisseurs –

(1´10´´) – Hendrick Hassert,

enregistré en 2006

Avec

l´arrivée des studios de

réalisateurs, sans espace consacré

à l´enregistrement sonore, et des

studios domestiques de musiciens,

suite à la démocratisation des

équipements, les studios

s´adaptent. Ils offrent des

espaces avec une acoustique de

bonne qualité, des services de

postproduction et de matriçage

(mastering), et des

techniciens qualifiés. Le studio

Saint-Urbain, ouvert en 2004, suit

cette logique. Il compte sur la

formation à l´Université McGill de

ses trois associés, dont le doyen

André White, qui y a enseigné, et

sur leurs sensibilités de

musiciens à l´écoute des besoins

des clients. White est un batteur

de jazz qui a joué avec Sonny

Greenwich. Le rôle du preneur de

son en musique spécialisée change

radicalement avec l´émergence des

productions indépendantes gérées

par les musiciens eux-mêmes :

le technicien suggère et conseille

plutôt que d´imposer. Ce

studio vise une clientèle de

musiciens cherchant une acoustique

et des conseillers de premier

ordre.

Ambiance

de

travail et équipement au

studio Stereo Sound

(45´´) - Gilles Valiquette,

enregistré en 2006

Dans

les années 1960, le studio Stereo Sound,

situé dans le

quartier

Côte-des-Neiges au

pied de la montagne,

est une des rares

alternatives

valables à la

multinationale RCA.

À l´instar de

RCA, ce grand studio possède aussi

des chambres d´écho. Il y règne

une ambiance stimulante qui fait

cruellement défaut au studio RCA.

En 1967, ce

studio est équipé d´un

magnétophone quatre pistes.

L´ingénieur du son Gatien Roy a

fait beaucoup d´enregistrements

d´artistes populaires dans ces

années. Pierre

Tessier a œuvré chez Stereo

Sound, pour fonder par la

suite le studio Saint-Charles.

Michel

Lachance

a aussi travaillé chez

Stereo Sound. Il est devenu

chef ingénieur pour le

studio Tempo, puis

réalisateur (notamment de

l´album l´Heptade

d´Harmonium).

Paul-Émile

Mongeau, anciennement du

studio Stereo Sound,

sera en charge de la

gravure et du matriçage

(mastering) chez London

en 1955.

Studio

Tempo

Détermination

de nouveaux standards de

qualité à Montréal avec le

studio Tempo et celui de

Perry (1´02´´)

– Ian Terry, enregistré en

2006

Traitement

acoustique d´avant-garde

au studio Tempo selon les

plans du studio Record

Plant à NY

(1´16´´) – Ian Terry,

enregistré en 2006

Historique

du studio :

Ce

studio ouvre ses portes en

1972 sur

McGill College, au centre-ville.

Fermé depuis quelques années,

c´est un des rares studios

montréalais à opérer pendant 30

ans. Au début, trois magnétophones

sont fonctionnels : un 4

pistes, un 8 pistes et un 16

pistes. Copie exacte du studio

Record Plant à New York, les plans

ont été achetés de Tom Headly,

concepteur et acousticien pour les

studios Westlake.

Studio Tempo selon

les normes de la compagnies

Wetslake (59´´) -

Gilles Valiquette, enregistré en

2006

Ce nouvel établissement jouit

d´une acoustique bien pensée et

d´équipements normalisés (console

préfabriquée) qui ont fait leurs

preuves ailleurs dans le monde. Ce

qui est perdu en originalité, y

est gagné en fiabilité et en

flexibilité, un projet pouvant

être enregistré à plusieurs

endroits ayant le même design

sonore. Tom Headly a aussi conçu

le studio CINAR sur la rue

Saint-André à Montréal, près de

Sainte-Catherine. Ce modèle de

studio avec son acoustique

appréciée en musique populaire, à

l´avant-garde pour l´époque, a été

adopté par les trois fondateurs,

François Cousineau, Bernard Scott

et Yves Lapierre. Le studio

d'André Perry sur Amherst ne

disposait pas d´une acoustique

aussi soignée, ce qu´il corrigera

à Morin Heights. Tous ces

musiciens ont amené avec eux une

clientèle dès le début des

opérations. Michel Éthier, Michel

Lachance, et Ian Terry, les trois

premiers chef ingénieurs du son,

s´ajoutent à l´équipe. Le studio

Tempo acquiert un 24 pistes assez

tôt dans son histoire.

En

1976, devant des

rumeurs d´expropriation, le studio

Tempo déménage à Pointe

Saint-Charles, dans un ancien

cinéma. La console Neve est

remplacée par une console

britannique faite sur mesure. Ian

Terry devient ingénieur du son en

chef et

participe à la configuration du

studio et de la console. Le studio

Tempo a ensuite été acheté par

Modulations pour la

postproduction sonore en

audiovisuel.

Collaborateurs

:

Michel

Éthier a travaillé chez RCA,

chez André Perry et chez Tempo,

développant une réputation de

rapidité et d´efficacité. Il a

été le premier québécois à

recevoir un Juno.

Michel Lachance est

devenu

chef ingénieur pour le studio

Tempo, puis réalisateur. Il est

un des premiers preneurs de son

engagé par André Perry dans son

premier studio. Il a

aussi travaillé chez Stereo Sound.

Doté d´une grande sensibilité

musicale, il a concocté pendant

plus d´un an l´un des albums les

plus peaufinés de l´histoire du

disque au Québec, l´Heptade

d´Harmonium. Ian

Terry,

d´abord engagé par André Perry, a

été assistant de Michel Lachance

chez Tempo, un an après l´ouverture

de ce studio. Il est devenu

responsable technique en 1976. Ian

Terry a enregistré et réalisé

plusieurs albums de musiciens d´ici.

Entre 1985 et 2000, il s´est

consacré au jazz, enregistrant 135

disques pour l´étiquette Justin

Time, aux studios Tempo, Victor,

ainsi qu´aux États-Unis. Plusieurs

techniciens ont débuté comme

assistants chez Tempo, dont Billy

Szawlowski et Pierre Pagé, devenu

un preneur de son renommé et un

réalisateur de plusieurs albums de

vedettes au Québec. Billy

Szawlowski, excellent guitariste,

a succédé à Ian Terry comme

réalisateur d´April Wine et de

Mahoganny Rush.

Voir Studios

de

RCA

Victor

Le plus vieux studio encore en

opération à Montréal a été

construit par RCA en 1943, à

Saint-Henri, dans un local

adjacent à l’usine. Ce vaste

studio à la fine pointe de la

technologie de l’époque est doté

d’une excellente acoustique, grâce

à des panneaux en bois ondulés. Il

s’agit de l’actuel studio Victor

qui abrite aussi le Musée des

ondes Berliner consacré aux

appareils de reproduction et

d’enregistrement sonore. Ce studio

a été détourné de sa fonction

première de 1958 à 1985, servant

alors de lieu pour la conception

d´un satellite, puis d´entrepôt

chez RCA.

Abandon de

l´ancien studio RCA

transformé en entrepôt

avant la revitalisation

par le studio Victor

(53´´) – Michel Descombes,

enregistré en 1993

Avant de se lancer dans la

revitalisation de ce studio en

1985, les frères Pilon ont fondé

au début des années 1980 le studio

Son Soleil à Saint-Henri, dans un

sous-sol. Le nouveau studio Victor

a acquis une réputation enviable

ici et à l´étranger, notamment

dans les enregistrements qui

exigent une acoustique de qualité

optimale. L´entreprise possède

deux studios et une salle de

matriçage (mastering).

Voir Studio

de

Herbert

Berliner

Voir Studio

Victor

Voir Studio

Marko

Construction par RCA de

quelques studios partout dans le

monde avec le même plan que

celui acquis par Marko

(1´15´´) – Martin Cazes, enregistré

en 2006

Depuis

1903, la multinationale RCA

Victor a offert toute la

gamme de services permettant

de mettre en marché les

enregistrements sonores.

Plusieurs compagnies ont

occupé les locaux de l´usine

Berliner. Victor

Talking Machine Company

achète la Berliner

Gramophone Company of

Canada et sa filiale His

Master’s Voice en 1924. Victor

avait l’œil sur l’usine de

Montréal, concurrente de

l’usine de Camden au New

Jersey. Avant qu’Herbert

Berliner ne fonde Compo (voir Studio

de

Herbert

Berliner), la

compagnie Victor

n´apprécie guère l’essor

des disques canadiens, au

détriment de ceux pressés

aux États-Unis. Victor publie

commercialement le

premier enregistrement

électrique en

1925. En 1929,

la

compagnie

Radio

Corporation of

America (RCA)

acquiert à

Montréal la

Victor Talking

Machine

Company et

devient la RCA

– Victor.

En

1943, un vaste

studio à la fine pointe de la

technologie de l’époque est

construit par RCA Victor à

Saint-Henri, dans un local adjacent

à l’usine (voir Studio

Victor).

En 1949,

RCA Victor lance le 45

tours, dont ses séries en vinyle

rouge, jaune ou vert. D’abord

conçu pour concurrencer le 33

tours, RCA adopte ce format pour

la musique classique, et destine

le 45 tours aux succès

populaires. Dans

les années 1950, la demande

commence à se diversifier

avec le boom économique de

l’après-guerre et

l’affirmation d’une

génération qui s’imprègne à

fond de la société de

consommation. Lors

de

cette décade, RCA Victor ouvrira

un autre studio, à proximité de

l´actuel station de métro

Guy-Concordia, consacré à

l´enregistrement de la musique

populaire et à la publicité.

Description

du

studio RCA sur la rue Guy en

1965 environ (1´14´´) – Michel

Descombes, enregistré en 1993

L´essor

de l´entreprise à Montréal se

poursuit, obligeant en

1967 la

compagnie à construire un autre

studio à la fine pointe des

développements acoustiques et

techniques (voir Studio

Marko), sur la

rue La Gauchetière. RCA

acquiert un magnétophone Ampex 350

trois pistes. RCA continue d´être

la pierre angulaire de l´industrie

du disque, offrant des services de

gravure, de matriçage

(mastering) et de pressage,

contrairement aux autres studios

concurrents. À

partir de la fin des années 1950,

les studios indépendants profitent

de la concurrence entre RCA et

London pour la gravure et le

matriçage (mastering) des

disques (voir Salles

de

matriçage

(mastering) RCA, London,

SNB et RSB).

Service de gravure des

disques offert par RCA aux

studios montréalais (1´16´´) – David P.

Leonard, enregistré en 2006

Studio RCA sur La

Gauchetière avec un 8 pistes

(32´´) - Gilles Valiquette,

enregistré en 2006

Nouveau

magnétophone 24 pistes au

studio RCA sur la rue La

Gauchetière (23´´) – Bernard

Tremblay, enregistré en 1993

Michel

Descombes

travaille pour la compagnie RCA

de Montréal de 1964 à 1967. Il

commence à faire du matriçage

(mastering) au studio

situé sur la rue Guy de

Montréal, puis devient

assistant-technicien de studio

où il prépare les sessions

d'enregistrement. Dès 1965, il

travaille, avec son collègue

Bernard Tremblay, à la prise de

son et au mixage de nombreux

artistes de la période yé-yé

(Pierre Lalonde, Joël Denis, les

Classels, les Baronets, Tony

Roman). En 1965, on travaille

encore en monophonie, sans

technique multipiste et système

de réduction de bruit. On se

sert d'égalisateurs, de

compresseurs et de chambres

d'écho pour accentuer ou créer

de l'effet sonore. Les

transformations technologiques

majeures proviennent de Toronto

et surtout de New York. Durant

ces années, le

studio RCA de Montréal faisait

alors figure de parent pauvre,

héritant de la technologie déjà

utilisée auparavant.

Préparation typique

d´une séance d´enregistrement

au studio RCA au milieu des

années 1960 (1´40´´) - Bernard

Tremblay, enregistré en 1993

Chambre d´écho chez

RCA en 1965 (28´´) – Michel

Descombes, enregistré en 1993

Avec l´exemple de la compagnie Sun

et la découverte d´Elvis Presley,

les multinationales s´aperçoivent

qu´il est parfois rentable

d´enregistrer à l´extérieur de

leurs grands studios. Les studios

indépendants émergent alors pour

répondre à une approche plus

personnalisée et innovatrice.

Dans les années 1960, Harry

Bragg dirige le studio RCA, très

performant techniquement parlant

mais avec une atmosphère un peu

froide. Le studio dispose d´un

magnétophone huit pistes.

Attrait des studios

indépendants à cause de la

sclérose des grands studios

tel RCA (1´31´´) – David P.

Leonard, enregistré en 2006

Salles

de matriçage (mastering)

RCA, London, SNB et RSB

Très

tôt à Montréal, on dispose de lieu

de fabrication des disques et de salles

de matriçage (mastering). RCA

Victor tient le haut du pavé

jusqu´aux années 1950. Vers

1948,

le studio Layton Brothers, au 1170

de la rue Sainte-Catherine Ouest,

offre aux

musiciens l´alternative

moins

coûteuse de graver directement sur

le disque. Le résultat n´est

toutefois pas aussi professionnel.

L´ingénieur de ce studio, John

Bradley, devient responsable du

matriçage (mastering) chez

Compo à Lachine puis chez London à

Montréal. Bradley avait travaillé

auparavant pour les fils de

Berliner dans les années 1930.

Dans

les années 1950, la demande

commence à se

diversifier avec le boom

économique de

l’après-guerre. Entre 1950 et

1960, 18 nouvelles

étiquettes se disputent le

marché québécois. RCA continue

d´être la pierre

angulaire de l´industrie

du disque, offrant des

services de gravure, de

matriçage (mastering)

et de pressage,

contrairement aux autres

studios concurrents.

Lionel

Parent

fut un des graveurs renommés

chez RCA. Selon

Jean-Paul

Séguin, ouvrier et

syndicaliste à l'usine RCA

Victor à Montréal, le

département des disques

fonctionne jour et nuit dans

les années 1950. Il y a de

25 à 30 presses. 1000 à 1200

disques par jour sont

produits pour chaque presse

assignée à une personne. On

travaille à la pièce et non

à l'heure, ce qui rend

l´emploi très exigeant et

dur, car il fait très chaud

l'été (on donne des pilules

de sel pour la perte en

transpiration). On

procède par lot, qui varie de 50

à plusieurs milliers de disques.

Il peut y avoir de sept à huit

changements de matrices par

jour.

En 1955, la maison London

s´établit à Montréal (nom

américain de la maison

britannique Decca), d´abord à

titre de distributeur sur la rue

Sainte-Catherine de produits

étrangers et locaux. London

traite avec les compagnies

Philips-France, DSP, Jupiter et

Select notamment. En 1959,

devant la vitalité de

l´industrie de l´enregistrement

sonore à Montréal, London

installe une usine de pressage

et de matriçage (mastering)

qui fait concurrence à RCA.

Paul-Émile Mongeau, anciennement

du studio Stereo Sound, est en

charge de la gravure et du

matriçage (mastering).

Émile Lépine lui succédera de

1965 à 1982. Plus tard, Il enseignera ce métier

chez Trebas. Les systèmes de

gravure (tours à disques,

amplificateurs, burins,

consoles) utilisés à Montréal

sont construits à l´étranger par

les compagnies Neumann, Decca,

Neve, RCA, Scully et Westrex.

En 1965, on gravait en

mono pour les 45 tours, et parfois

en stéréo pour les 33 tours. Au

Québec, la tendance dans la

réalisation de disques est

d´imiter les productions

américaines. Par manque de

connaissances et d´outils, on

laisse passer des sibilances et

des petites distorsions dans les

hautes fréquences ainsi que des

effets de basses fréquences qui

sont difficiles à graver. Pendant la décennie

suivante, la situation se redresse

rapidement. La qualité des

techniciens et des équipements n´a

alors souvent rien à envier aux

productions étrangère.

Michel

Descombes commence

à faire du matriçage

(mastering) au studio situé

sur la rue Guy de Montréal pour la

compagnie RCA. Il deviendra un des

mixeurs de film parmi les plus

respectés à l´ONF, avec Jean-Pierre

Joutel. Il décrit la technologie

du matriçage (mastering ) comme un

«gramophone à l'envers». C'est-à-dire qu'on

envoie le son dans le disque par

un burin qui vibre dans le sillon

en

fonction de l'amplitude. Le travail

de graveur demande à être très

vigilant lors des variations

brusques de fréquences. Il faut un

produit parfait, car

Émile Lépine, graveur et

technicien responsable

du matriçage

(mastering) chez

London, chez SNB et

chez RSB à Montréal, commente en

profondeur les diverses

étapes de la gravure des

disques (voir Procédés

de

gravure des disques).

Dans

les années 1980, SNB

devient peu à peu une des compagnies

de matriçage (mastering) les

plus importantes,

parmi les trois meilleures en

Amérique du Nord. Les derniers

appareils de gravure de disques

vinyle sont nettement plus

automatisés qu´avant. L´avènement du

disque audionumérique transforme le

métier de graveur. La gravure

disparaît peu à peu. Le mastering

devient de plus en plus

sophistiqué. D´abord conçu pour

réduire le bruit de fond, le mastering

ajoute maintenant un vernis au

mixage final. Il permet des

ajustements globaux pour assurer la

cohérence de niveaux, de

l´égalisation et des autres

paramètres à l´ensemble du disque.

Renée Marcaurelle a acquis une

solide réputation dans le domaine.

SNB possède un espace

acoustique consacré au mastering

et un équipement de transfert

numérique à la fine pointe de la

technologie actuelle. L´usine

de pressage des disques

audionumériques n´altère plus le son

obtenu après le mastering,

contrairement à la période

analogique.

Dans

les années 1990,

avec l´avènement de la

technologie numérique, plusieurs

studios de réalisateurs voient le

jour, sans espace dédié à

l´enregistrement sonore. Suite

à

la démocratisation des

équipements, les musiciens aussi

acquièrent des studios

domestiques. Les studios semblent de

plus en plus lorgner vers les

services de matriçage

(mastering), offrant aux

musiciens

des équipements de pointe afin

de compléter et d´améliorer

une session amorcée à la

maison. Les

studios Karisma et Victor

notamment se sont notamment lancés

dans cette aventure.

Salle de

gravure chez London (amplificateur

Neumann

VG74),

1982

|

*

Photographies des

collections de la

Phonothèque québécoise,

de

Bibliothèque et Archives

nationales du Québec,

des archives des studios

et des archives

personnelles des invités

Studios de

l'ONF, 2006

Studio 12 de

Radio-Canada,

2006

Ancien

magnétophone 24 pistes du studio 270,

2006

Studio 270,

2006

Compilation

de

groupes auto-produits

Studio près du

carré Amherst , 1972

Studio à Morin

Heights lors de la vente,

2003 circa

Studio à Morin

Heights

André Perry et

Nick Blagona au studio à Morin

Heights

Nick Blagona

au studio à Morin Heights

Premier

système numérique au studio à Morin

Heights

Archives de Nick

Blagona

Studio à Morin

Heights lors de la vente,

2003 circa

Premier local

de Berliner à Montréal acceuillant

quatre presses

Usine de

Berliner à Montréal

Usine de RCA

Victor à Montréal

Herbert

Berliner à l'usine Compo près de

Montréal

David

P. Leonard, directeur de l´Institut

Trebas

Studio

de l'Institut Trebas, 2006

Studio

du collège MusiTechnic, 2006

Studio

Karisma, 2006

Harrison

Pond dans son studio, 1938

Collections

de Bibliothèque et Archives

nationales du Québec (BANQ),

Fonds Conrad Poirier

Studio

Leonard, 1963

Archives personnelles de David

P. Leonard

Studio

Marko, 2006

Studio

Piccolo, années 2000

Studio

Tempo original, Archives de Billy

Szawlowski

Console Neve au studio Tempo,

Archives de Billy Szawlowski

Billy

Szawlowski derrière la console

Neve

au studio Tempo,

Archives de Billy

Szawlowski

Billy

Szawlowski et Ian Terry lors d'un

enregistrement d'April Wine

Archives de Billy

Szawlowski

Studio

Marko

:

similitudes entre les studios Marko

et Victor conçus par RCA, 2006

Studio

Victor

: similitudes

entre

les studios Marko et Victor conçus par

RCA,

Studio

Victor

avant son abandon temporaire

Studio

Victor

avant son abandon temporaire

Studio

Victor,

années 2000 circa

Opérateur chez RCA (gravure),

1948 circa

Collections

de Bibliothèque et Archives

nationales du Québec (BANQ),

Fonds Conrad Poirier

Techniciens

chez

RCA (gravure), 1948

Collections

de Bibliothèque et Archives

nationales du Québec (BANQ),

Fonds Conrad Poirier

Techniciens

à

la régie chez RCA, 1948

Collections

de Bibliothèque et Archives

nationales du Québec (BANQ),

Fonds Conrad Poirier

Fabrication

des

disques chez RCA, 1948

Collections

de Bibliothèque et Archives

nationales du Québec (BANQ),

Fonds Conrad Poirier

Usine

de pressage chez London, 1966

Usine

de pressage chez London, 1966

Émile

Lépine

chez SNB, 1982

Émile

Lépine

chez London, 1982

Salle

de gravure chez London, 1982

*

Photographies des

collections de la

Phonothèque québécoise,

de

Bibliothèque et Archives

nationales du Québec,

des archives des studios

et des archives

personnelles des invités

|